La pérdida de salud mental sí impacta en el desarrollo social

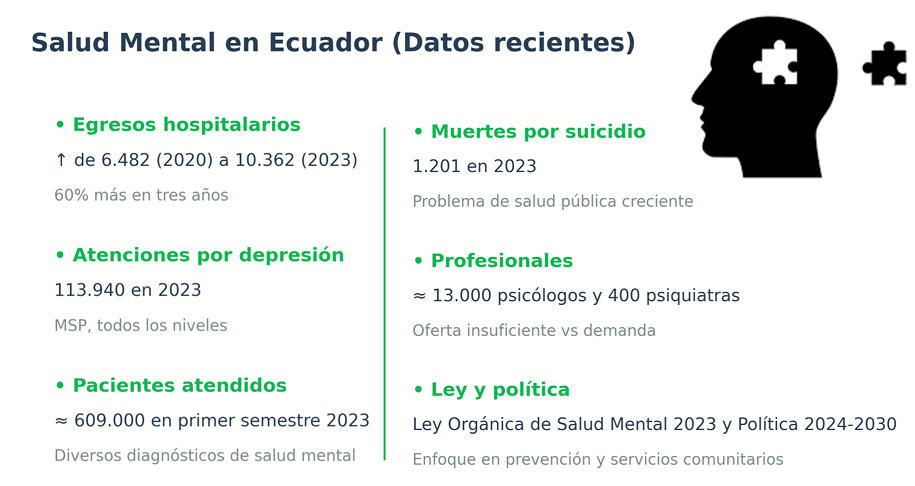

Entre 2020 y 2023, se identificó en Ecuador un aumento del 60% de egresos hospitalarios por trastornos mentales. ¿Qué papel juegan las redes sociales?

Los momentos, pocos o muchos, en los que una madre o un padre de familia no vislumbra un camino futuro para su familia, entra en un estado de incertidumbre.

Suele ser una sensación íntima, que no se comparte con otras personas, aunque les suceda lo mismo. La incertidumbre pasa de ser personal a común. De una escala familiar a otra social.

La incertidumbre insistente y repetitiva puede derivar en cuadros de ansiedad y depresión, que ya son considerados desórdenes, una pérdida de la salud mental.

Entre 2020 y 2023, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec) identificó un aumento de casi el 60% de egresos hospitalarios por trastornos mentales.

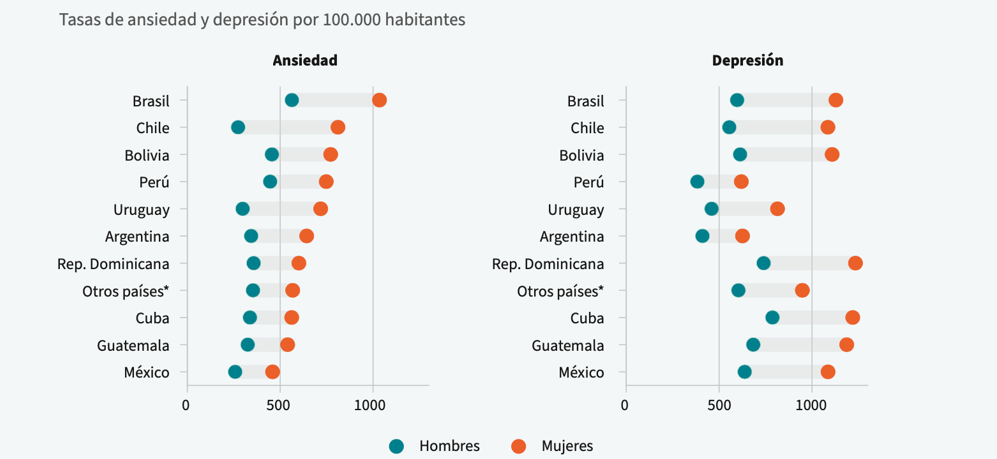

La escala va creciendo. América Latina y El Caribe son las regiones del mundo con más niveles de incertidumbre, que pueden reflejarse en síntomas como la ansiedad y la depresión.

A la salud mental le ha puesto un especial énfasis el último Informe de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Tasas más altas en mujeres que en hombres

¿Cuál es el origen y cuál el efecto? El miembro del Directorio del Colegio de Psiquiatras del Ecuador, Pablo Jiménez, fija un hito en el evento extraordinario provocado por el COVID 19.

“La pandemia gatilló esta cosa que estaba un poco oculta que eran los trastornos de salud mental”, señala Jiménez, quien además es docente de pre y posgrado de la PUCE Y la UCE.

Si bien en muchas actividades hubo un “rebote”, es decir, la normalidad post pandemia empujó mejoras generales, eso no sucedió en lo relativo a la salud mental.

El Índice del PNUD demuestra que a la región le ha costado mucho regresar a los nivel previos a la pandemia y aún más al ritmo de mejora del bienestar social.

Lo que existe ahora, según Naciones Unidas, es un aumento de la desigualdad, una disminución de la condición humana y una falta de gobernanza de estos problemas.

Es decir, “los riesgos y las incertidumbres de nuestros tiempos tienden a exacerbar los sentimientos de miedo, ansiedad y desaliento, y fomentar una sensación de pesimismo acerca del futuro”.

“Si el desempleo sube, si la precariedad laboral aumenta, si las condiciones de seguridad se desbordan, si no hay acceso a salud y salud mental, si la escolaridad baja, es evidente que la salud mental se va a afectar”.

En estos términos se refirió el Jefe de la Unidad de Salud Mental y Prevención de Adicciones, del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Roberto Enríquez.

Sin embargo, “Los promedios de presupuesto para salud mental en América Latina, con excepción de un par de países, están entre el 0,8% y el 1%. Eso no mejoró, no hay mayor atención”, señala, por su parte, Pablo Jiménez.

Derribar el estigma

Enríquez y Jiménez han coincidido con lo que también afirma el PNUD: uno de los factores más perjudiciales para la salud mental es el estigma.

Esto significa que las personas sienten como una amenaza letal a su reputación la admisión de que necesitan apoyo en salud mental.

Llega a tal punto que el Municipio de Quito ha llevado a cabo una campaña cuyo título es “Lo loco es hacerse el loco”. Dicho en el sentido de que lo peor es esconder la necesidad de atención.

La salud mental no es, en los términos de derecho social, un sistema de atención médica de personas dementes. Más bien, está vista como una acción necesaria para contrarrestar los efectos de la realidad de la región sobre las personas.

“La salud mental está sujeta a determinantes sociales. Por ejemplo, estamos hablando de temas de pobreza, temas de empleo, educación”, afirmó .

Jiménez afirmó que “Creo que (en la pandemia) sí se delató el problema, pero el estigma es una tara que se sostiene, que tenemos siglos arrastrando”. Y, “Sigue siendo un problema muy serio”.

Pero, “Cuando una persona se enfrenta a incógnitas, tiene muchas posibilidades de entrar en una ‘simulación mental’, un proceso cognitivo por el cual se imaginan posibles resultados, a menudo negativos, en un intento de prepararse para lo que podría suceder”, menciona el PNUD.

El resultado es que “El proceso de aprendizaje y generalización del miedo es un elemento central de la configuración de las respuestas psicológicas duraderas a los riesgos y choques”, apunta el documento.

El resultado es la ansiedad (que es el miedo a algo indefinible), pero también la depresión, producto de sucesivas frustraciones por no poder conquistar las aspiraciones más básicas.

“La depresión y la ansiedad terminan pareciendo problemas individuales. Marck Fishe, filósofo, dice ‘Individualizamos los problemas, les trasladamos la responsabilidad a las personas como individuos de un sistema injusto, precario, alienante’, pero no combatimos eso”.

Resiliencia: sí, pero no

Se trata de un término de moda y centro del espectro de soluciones que propone el documento del PNUD, también en cuanto a salud mental: ser resilientes.

“Las persistentes vulnerabilidades estructurales de la región (desigualdad arraigada, elevada informalidad laboral, débil capacidad institucional y exposición a amenazas climáticas), exigen pasar de una gestión reactiva de las crisis a un fortalecimiento proactivo de la resiliencia”.

El detalle es que la resiliencia es individual y el documento parecería trasladar una responsabilidad estatal al ámbito personal.

Eso, en un escenario en el que se camina a tientas. “No tenemos datos a nivel nacional, no tenemos datos a nivel local, el desarrollo de encuestas de prevalencia son altamente costosas”, por lo que se sigue la sugerencia de la OMS de hacer estimaciones de acuerdo a tendencia internacionales, afirmó Roberto Enríquez.

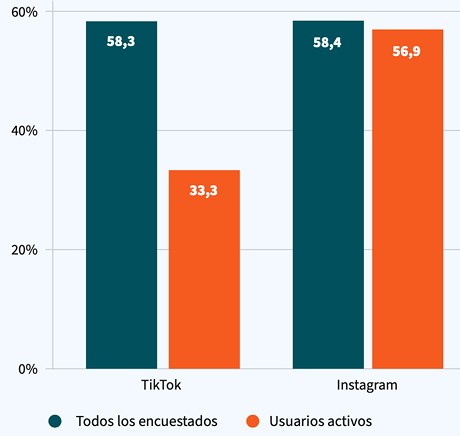

Ahora, se menciona, con no menos alarma, el efecto negativo que están provocando las redes sociales. Lo dice el estudio del PNUD y lo refleja en esta estadística sobre las personas que prefieren un mundo sin dos de estas redes: