Los datos sobre discapacidad en América Latina aún son limitados

Se estima que un 6,5% de la población de la región tiene alguna discapacidad. La visibilidad estadística es crucial para promover sus derechos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) lanzó en Santiago de Chile una advertencia y un llamado a la acción para garantizar que las personas con discapacidad estén incluidas explícitamente en las agendas de población y desarrollo.

José Manuel Salazar-Xirinachs, su secretario ejecutivo, pone de relieve en el documento "Las personas con discapacidad: de la visibilidad estadística al ejercicio de derechos (2025)", que se deben reforzar las acciones dirigidas a asegurar el pleno cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Y argumenta que, para ese objetivo, es crucial contar con información robusta y comparable que contribuya a la formulación de políticas públicas que sean más inclusivas y efectivas.

"La medición no es solo una tarea técnica, sino también un asunto de índole política, por cuanto la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es uno de los elementos fundamentales para promover sus derechos": José Manuel Salazar-Xirinachs

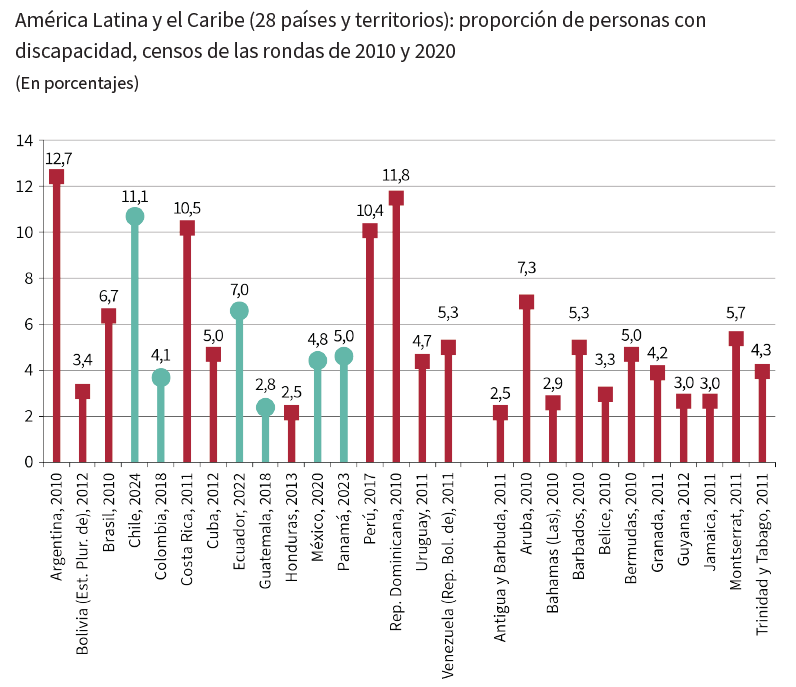

En el estudio se hace notar que, en América Latina y el Caribe, las personas con discapacidad representan un grupo muy importante de la población. Alrededor del 6,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad, según los datos de los países que realizaron sus censos en las rondas de 2010 y 2020.

Data del mundo y la región

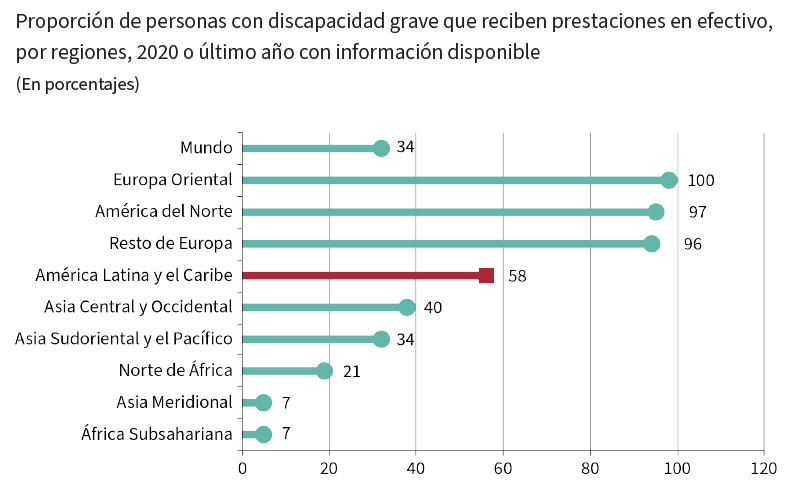

Se destacan los esfuerzos mundiales y regionales para dar más centralidad a las personas con discapacidad en las políticas públicas. Estos avances se han materializado sobre todo en el ámbito normativo, "pero persisten grandes brechas entre las condiciones de vida de las personas con y sin discapacidad".

Una de las dificultades para enfocar la discapacidad como un asunto de contexto social y no individual en el cual los Estados y la sociedad tienen una responsabilidad, es no contar con estadísticas sólidas para construir políticas públicas.

Pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a escala mundial solo el 50% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene indicadores suficientes para evaluar el progreso de las personas con discapacidad.

El 40% de las metas solo tiene datos de un único momento en el tiempo, lo que impide evaluar el progreso. El 10% restante carece de datos suficientes, incluyendo metas sobre pobreza extrema y mortalidad infantil.

En América Latina y el Caribe, el avance hacia los ODS para las personas con discapacidad es insuficiente en un 30%. En un 14% de las metas, el progreso se ha estancado o retrocedido. Las metas afectadas incluyen acceso a recursos financieros, atención de salud y tecnologías de la información.

Solo cinco indicadores muestran un progreso notable, como leyes de acceso igualitario a la educación y servicios en línea accesibles, señala el documento.

En cuanto a la meta 17.18 de los ODS, sobre la necesidad de mejorar la disponibilidad de datos desagregados sobre discapacidad, se han hecho mejoras desde 2018, pero en la región existen limitaciones. Un desafío importante es la comparabilidad regional de los datos sobre discapacidad.

Las principales barreras para la producción de información estadística sobre discapacidad son la falta de presupuesto para elaborar informes estadísticos; la falta de capacitación de encuestadores en la aplicación de preguntas sobre discapacidad, y el ocultamiento de la existencia de personas con discapacidad en los hogares, principalmente por parte de sus familias.

Avances en la estadística

En América Latina y el Caribe, el mayor avance en la medición de la discapacidad -con la aplicación de la lista breve de preguntas sobre funcionamiento del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad- se observa en los censos de población y vivienda.

Mientras tanto, señala el estudio, en las encuestas de hogares la adopción de las recomendaciones internacionales sobre medición de la discapacidad ha sido más reciente y con matices.

La lista breve aplicada en los censos y las encuestas de hogares permite contar con datos sobre el acceso de las personas con discapacidad a la educación, el empleo y las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros temas.

Asimismo, la desagregación de los datos según edad, género, nivel educativo, condición socioeconómica, raza, etnia y territorio permite visualizar si las personas con discapacidad han alcanzado el mismo nivel de participación en los diferentes ámbitos de la vida que las personas sin discapacidad, es una de las conclusiones del estudio.

Además, la utilización de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad facilita la comparabilidad, tanto entre los países como entre distintos momentos, lo que es fundamental para evaluar el impacto de las políticas públicas.

La armonización estadística es esencial para la planificación y el seguimiento de políticas públicas de inclusión. Asimismo, es necesario consolidar los registros administrativos relativos a educación, salud y justicia, entre otros, a fin de mejorar la información sobre las personas con discapacidad.

El estudio destaca como muy valiosos los esfuerzos ya realizados por los países de la región, pero halla indispensable redoblar su compromiso de seguir avanzando en el fortalecimiento de la recopilación y sistematización de datos sobre las personas con discapacidad en los sistemas estadísticos nacionales.

Varias barreras persisten

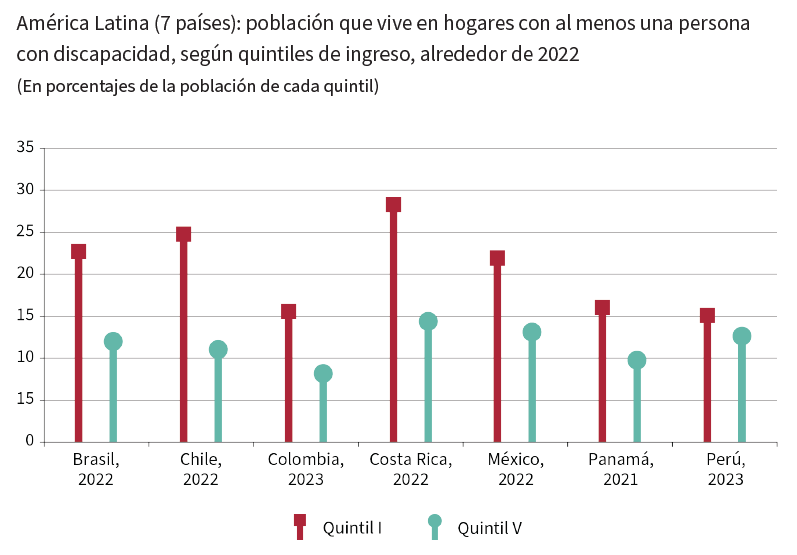

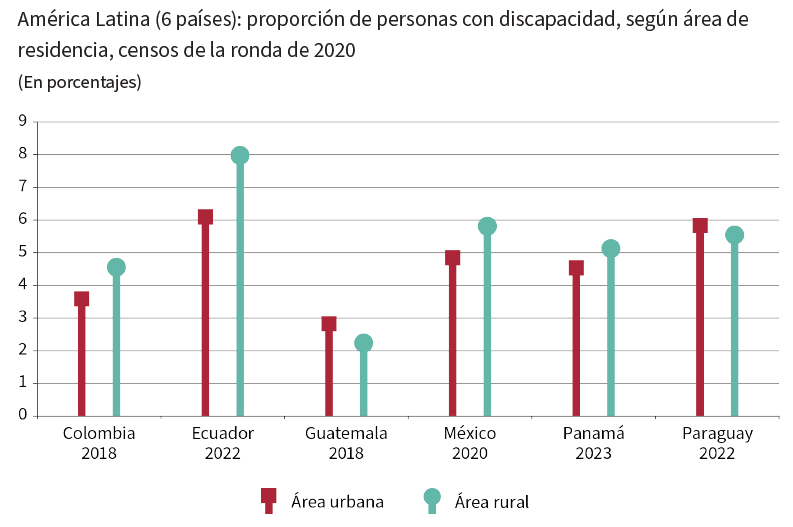

En la región, las desigualdades territoriales se entrecruzan con las que enfrentan las personas con discapacidad, lo que genera mayores barreras de acceso a servicios básicos, de salud y educación, limitando la participación plena de este grupo de la población en la sociedad.

Las recomendaciones de las Naciones Unidas (2024) apuntan a garantizar la prestación de servicios de salud integrados cercanos a los lugares de residencia de las personas con discapacidad, la inclusión y la protección de dichas personas en la gestión de emergencias sanitarias y la participación de ellas, de sus familias y de las organizaciones que las representan en la toma de decisiones referentes a su salud.

Además, en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, destacan la necesidad de dictar leyes y diseñar políticas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad, así como lograr que los servicios en esta materia sean seguros y asequibles y que sus instalaciones, sus comunicaciones y la información que proporcionan sean accesibles.

La información aportada por los censos ha revelado que en la región las personas con discapacidad suelen ubicarse en los niveles más bajos de instrucción y tienen, en promedio, entre dos y tres años de estudios menos que las personas sin discapacidad.

Su acceso a la enseñanza formal es menor que el de las personas sin discapacidad, según se ha podido observar en los países que cuentan con datos censales más recientes, y estas brechas son particularmente marcadas entre las áreas rurales y urbanas, señala el documento.

Teniendo en cuenta las barreras que enfrentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad para acceder a la educación, las Naciones Unidas (2024) recomiendan asegurar en la legislación y las políticas una educación inclusiva para las personas con discapacidad; ampliar la inclusión de la discapacidad en todos los niveles de la educación, mediante prácticas educativas que aseguren que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollar su potencial.

Asimismo, aplicar los principios del diseño universal y la accesibilidad en las escuelas y los entornos de aprendizaje; desarrollar las capacidades de los docentes en materia de educación inclusiva y conformar en las escuelas equipos de trabajo diversos, que incluyan a docentes con discapacidad.

En la región existen también brechas de acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) entre las personas con y sin discapacidad, que se ven acentuadas entre las áreas urbanas y rurales.

Bajas tasas de ocupación

Las brechas en el ámbito de las TIC, junto con las educativas, inciden también en las bajas tasas de ocupación y los mayores niveles de informalidad laboral de las personas con discapacidad, que afectan de manera particular a las mujeres, restringiendo su autonomía y su estabilidad económica, y aumentando la probabilidad de que vivan en la pobreza.

La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral es indispensable para la igualdad de oportunidades y derechos. Sin embargo, los bajos niveles de estudio inciden en las oportunidades que tienen de conseguir empleo y en el tipo de puesto de trabajo al que pueden acceder.

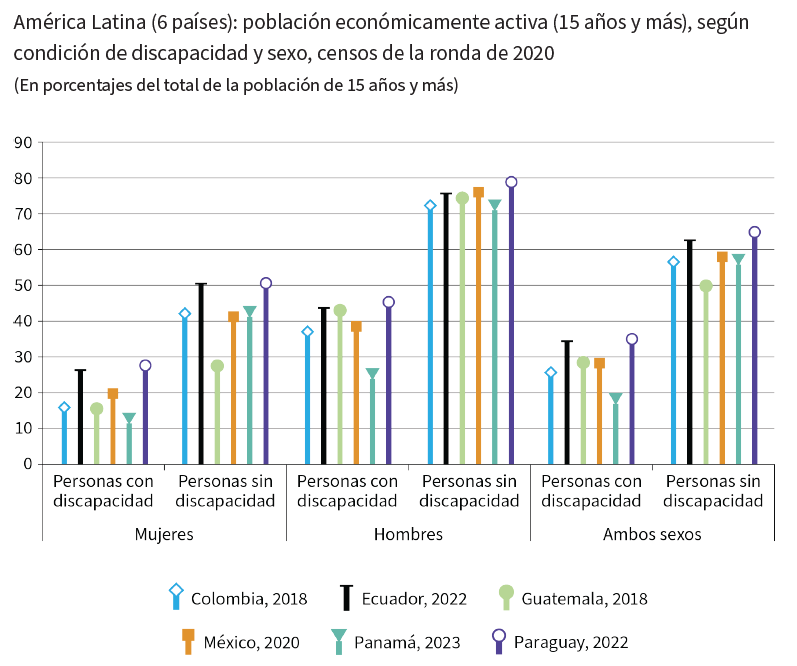

Según datos censales recientes de algunos países de la región, menos del 40% de las personas con discapacidad forman parte de la población económicamente activa, en comparación con alrededor del 60% de la población sin discapacidad.

Esto es parte de las situaciones de discriminación, estigma y violencia, así como barreras en los planos sanitario, educativo, laboral, económico, físico, institucional y legal, entre otros, como resultado del desconocimiento sobre ellas, sus derechos, sus condiciones de vida y los factores que perpetúan su exclusión.

Un llamado a la acción

El documento señala que reconocer las barreras que limitan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa, con plena inclusión de ese grupo de la población.

La composición etaria muestra que se trata de una población que tiende a estar más envejecida que la población sin discapacidad, puesto que existe una mayor proporción de personas con discapacidad en las edades centrales y superiores.

Ello plantea enormes retos en materia de políticas públicas, ya que este grupo de la población presenta niveles de dependencia más elevados, lo que se traduce en mayores necesidades de apoyo, asistencia y cuidados de largo plazo.

Asimismo, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las mujeres, lo que se agudiza en el caso de las mujeres mayores.

Este escenario pone en evidencia la necesidad imperiosa de incluir la consideración y atención de la discapacidad en los sistemas nacionales de cuidado, con un enfoque interseccional y teniendo presente la responsabilidad que de forma desproporcionada se ha asignado tradicionalmente a las mujeres como cuidadoras no remuneradas.

El estudio concluye que seguirá siendo central el papel de las organizaciones de personas con discapacidad que, desde hace años y de manera permanente, han bregado por el pleno reconocimiento de sus derechos y del carácter central de los mismos en la agenda de población y desarrollo de la región.

Resulta crucial, entonces, seguir trabajando para asegurar que la discapacidad se aborde desde el enfoque social y de derechos, trascendiendo la visión individualizada.