Tres ventajas del ciclo corto de comercialización en Ecuador

Proximidad, reciprocidad y sostenibilidad, sus cualidades. En Ecuador, el modelo involucra a 600.000 familias, pero hay retos como la logística y la digitalización.

Los consumidores de alimentos, sobre todo, poco se preguntan sobre el origen y la trazabilidad de lo que compran, frente a otros factores predominantes como el precio.

En las cadenas de supermercados -e incluso en los mercados ecuatorianos- no es raro encontrar manzanas, uvas y duraznos chilenos y peruanos, que compiten en precio con las frutas locales.

Una de las lógicas detrás de este fenómeno es la comparación -y el conflicto- entre los circuitos largos y los circuitos cortos de comercialización.

Esta diferencia se refiere a todo lo que tuvo que pasar para que una manzana llegue desde el árbol en el que creció hasta la cesta del consumidor, y la clave está en la responsabilidad con la sostenibilidad.

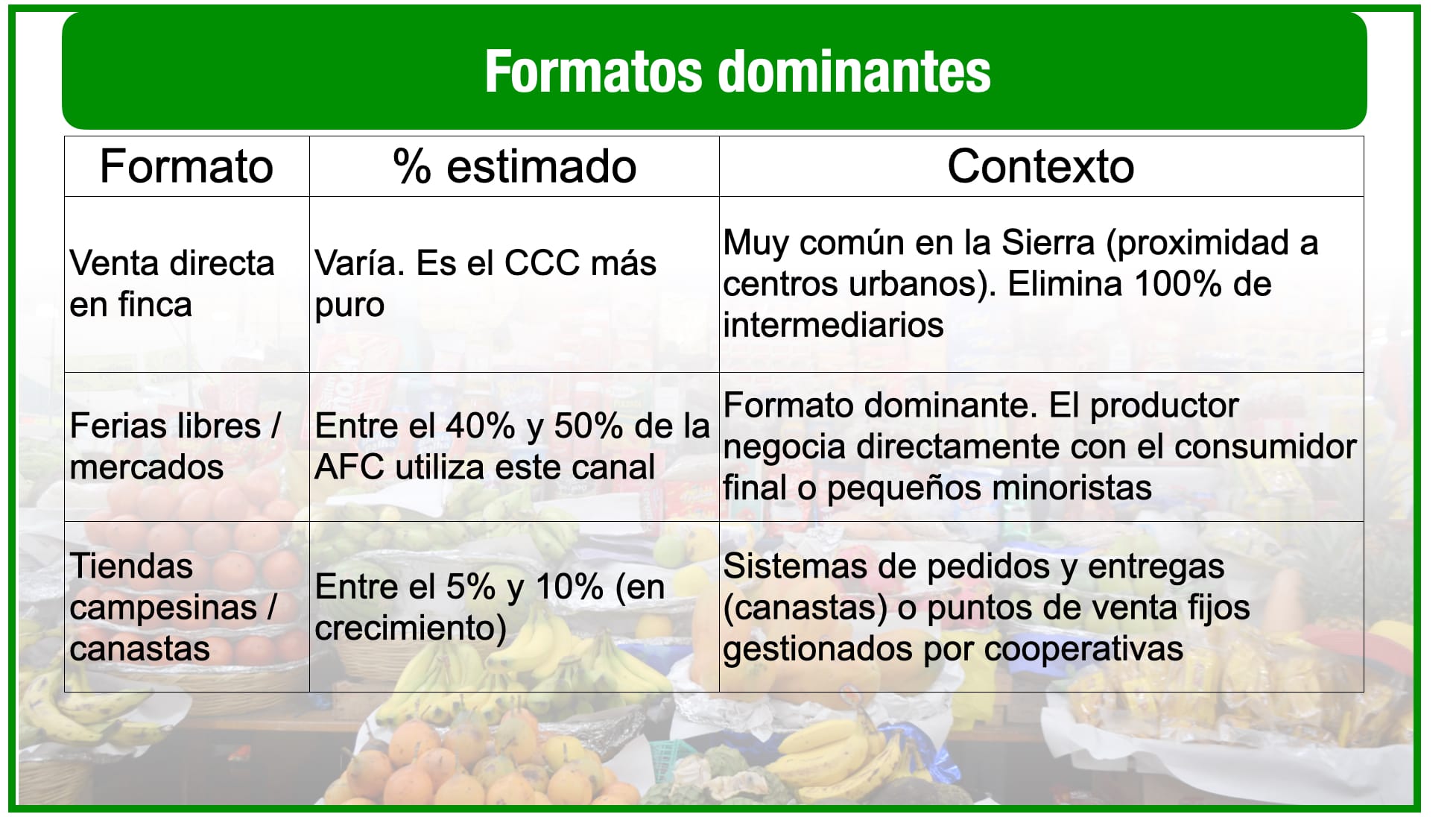

Los circuitos cortos de comercialización son una alternativa económica y social que busca reducir la distancia -física y simbólica- entre quien produce y quien consume.

La diferencia se marca en que las cadenas cortas promueven relaciones directas o con muy pocos eslabones, basadas en la confianza, la transparencia y la valoración del trabajo local.

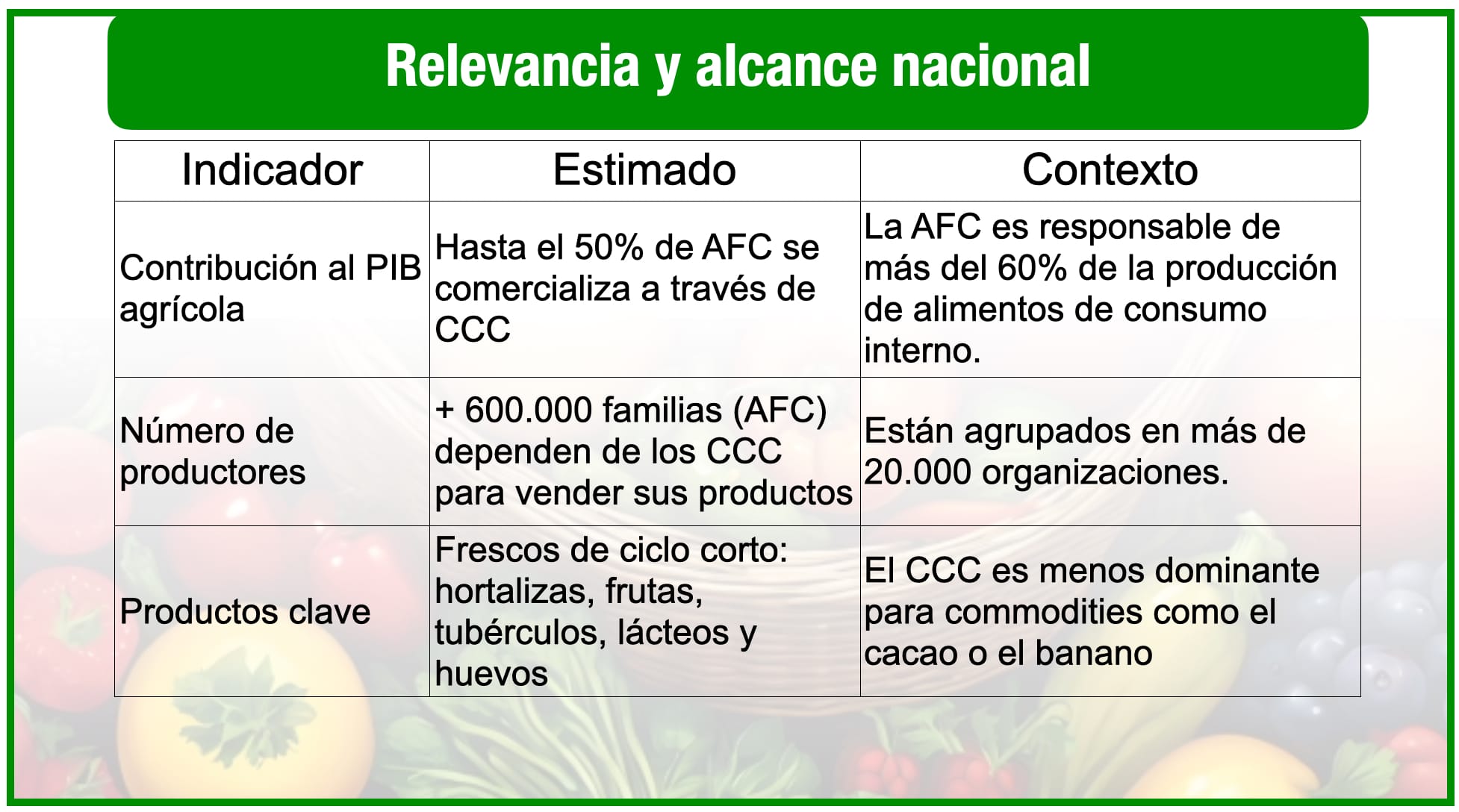

Dentro de este concepto se incluye la producción basada en la Agricultura Familiar Campesina (AFC), que responde por más de la mitad de la producción de los alimentos que se consumen en Ecuador.

Esta producción se refiere especialmente a productos frescos de ciclo corto como hortalizas, frutas, verduras, huevos y lácteos.

De cualquier modo, los circuitos cortos de comercialización (CCC) son una alternativa económica y social, no fácilmente visibles. En la siguiente tabla se hace una breve radiografía de los circuitos cortos en Ecuador.

David Sánchez, experto en estos sistemas alternativos de comercialización, cree necesario establecer una diferencia entre el circuito y la cadena.

“La cadena tiene un inicio y un fin, en el que hay varios actores que participan. En un circuito se generan ciclos” entre productores, consumidores, la naturaleza.

“El circuito corto permite generar estas relaciones de confianza entre el productor y el consumidor en la que la transacción no es lo único”, agrega.

Esta proximidad no solo garantiza la trazabilidad de los alimentos, sino que protege la diversidad productiva de la pequeña parcela.

La relevancia del circuito corto es tal, que se estima que más de 600.000 familias (AFC) participan en estas redes directas.

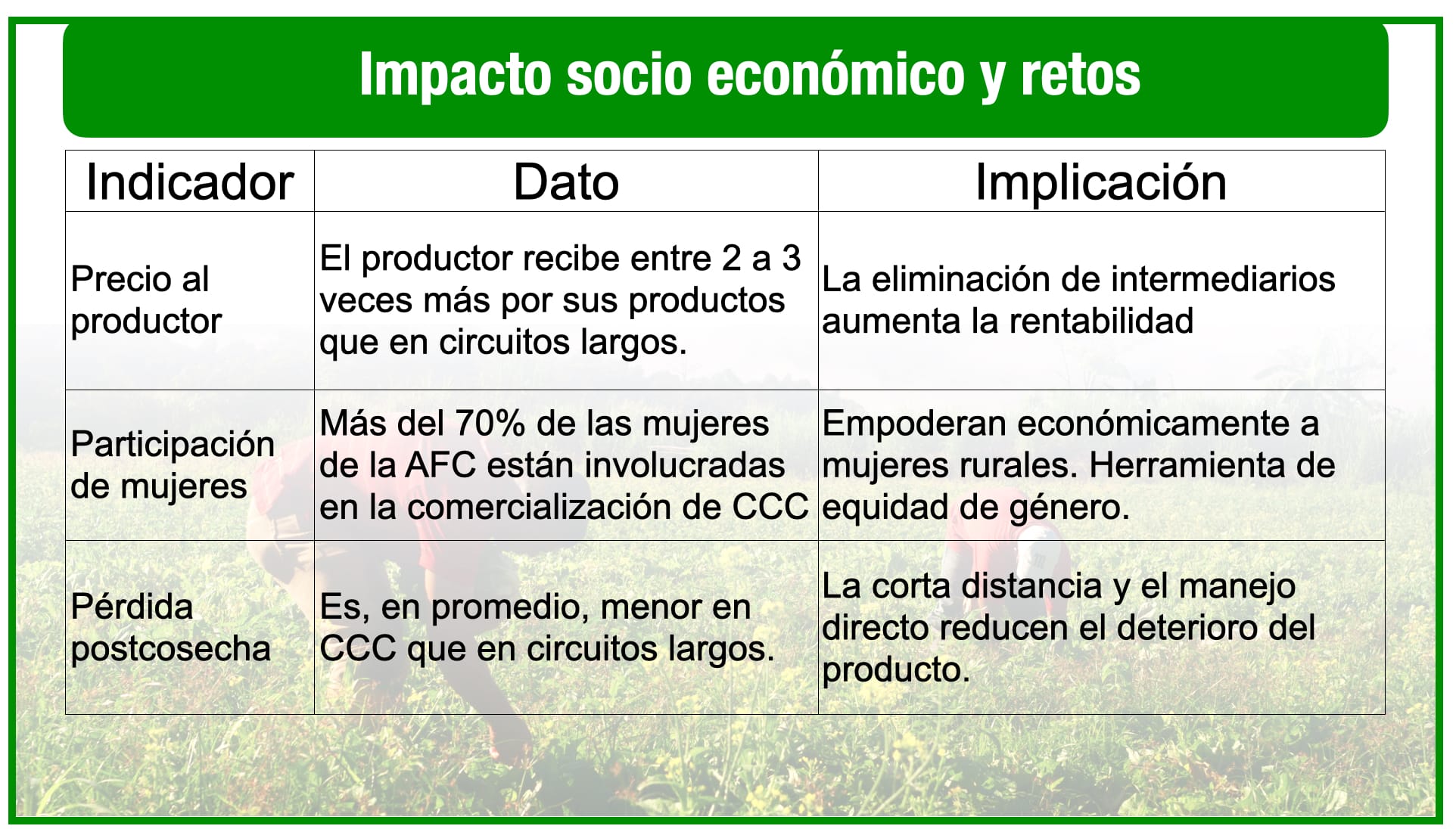

El principal motor de la expansión de los CCC es su dramático impacto en la rentabilidad del pequeño agricultor y la sostenibilidad de la actividad productiva.

Al eliminar a una parte de los agentes intermediarios, también se reduce la brecha entre el precio en la finca y el precio en el punto de venta final.

Las evidencias demuestran que, al utilizar estos canales, los productores pueden recibir un valor dos a tres veces superior por sus productos, en comparación con los mercados tradicionales.

Las ventajas del modelo

A nivel conceptual, los circuitos cortos proponen un modelo distinto al de la economía lineal y globalizada. Ponen en el centro la proximidad, la reciprocidad y la sostenibilidad, valores que reconfiguran la noción misma de mercado.

Al reducir la huella ecológica del transporte y favorecer la producción agroecológica, estos sistemas no solo son más eficientes ambientalmente, sino también más coherentes con una economía del bien común.

En última instancia, los circuitos cortos son una forma de pensar la economía desde lo humano, donde la confianza y la cooperación valen tanto como los precios.

“Una finca de estos actores siempre va a tener animales, árboles y sistemas de reciclaje de agua, que es lo más importante”, porque le dan mucho valor a la agricultura regenerativa, dice el especialista.

Los retos del modelo

Hay unos retos estructurales que impiden un mayor desarrollo de los CCC, y el primero de ellos es la falta de infraestructura adecuada.

Caminos rurales deficientes, la escasez de centros de acopio refrigerados y el limitado acceso a tecnologías de post-cosecha limitan la expansión y la capacidad de almacenamiento de los productores.

Garantizar la inversión sostenida en logística y la digitalización es fundamental podría convertir a este modelo de economía justa y sostenible en el pilar de la soberanía alimentaria en Ecuador.