Ocho acciones para acelerar el combate a la desnutrición infantil

La propuesta del Banco Mundial se centra en gobernanza, comunicación, servicios con calidad y pertinencia cultural, agua segura y saneamiento.

En un informe donde se evalúan las consecuencias de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en Ecuador y se ponderan los resultados alcanzados, el Grupo Banco Mundial (GBM) lanza un reto: reducirla más rápidamente.

Lo considera un desafío difícil, pero no imposible, en la medida en que se cumplan ocho acciones para fortalecer los esfuerzos que ha venido haciendo Ecuador en los últimos años.

En el análisis del organismo se señala que para consolidar los logros y acelerar el progreso, es fundamental fortalecer la gobernanza en todos los niveles. Esto implica trabajar en varios frentes clave.

Antes de plantear las acciones (en la parte final de esta nota), el documento parte de un diagnóstico hoy asumido por la mayoría de la sociedad: la DCI ha sido un lastre pesado y doloroso para el Ecuador, que ha afectado a decenas de miles de familias.

También ha privado de oportunidades a un número similar de niños y niñas limitando su potencial, afectando sus logros educativos y profesionales, y en última instancia, reduciendo su capacidad de contribuir al desarrollo económico y social del país.

El documento pone sobre el tapete el hecho de que, a lo largo de las últimas dos décadas, no faltaron esfuerzos y políticas públicas para atender este problema.

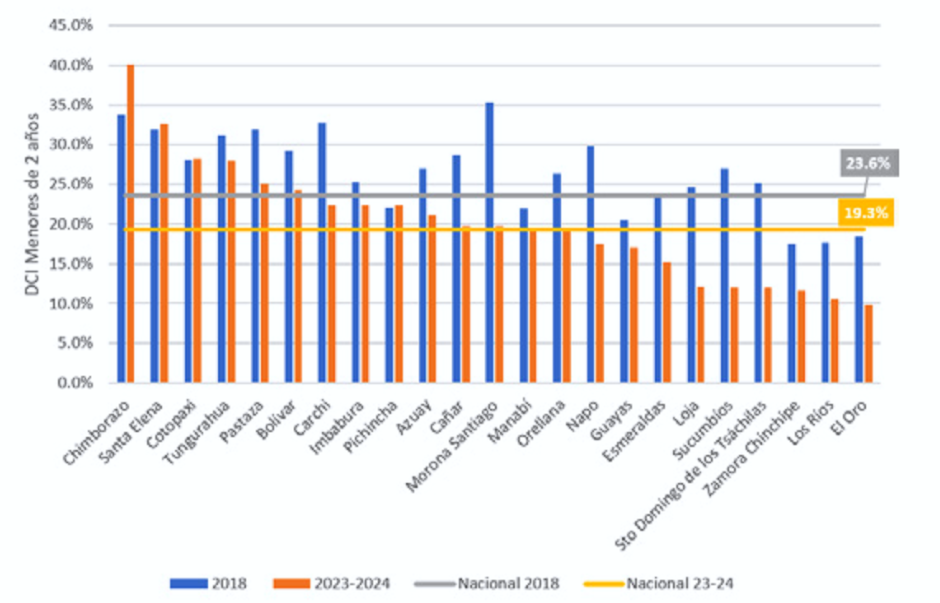

Y que si bien ha habido una reducción de la DCI en el país (28,9% en 2004 a 17,5% en 2023 en menores de cinco años y de 21,3% a 19,3% en menores de dos años en el mismo periodo), se necesita seguir buscando alternativas y fortaleciendo estrategias para reducir este índice que, comparado con otros países de la región, todavía es elevado.

Entre los retos para el Ecuador con respecto a la DCI, el Informe señala que quizás el más importante es lograr llegar con mayor efectividad a grupos vulnerables como la población indígena.

Asimismo, conseguir resultados uniformes en todas las regiones del país, salvando las desigualdades geográficas, que en algunas provincias muestran grandes avances y en otras se mantienen con niveles superiores al 20%.

2020, el punto de inflexión

El documento resalta que durante una década y media hubo mucho camino andado, pero sin dejar huella: en 2004 el 28,9% de los niños menores de cinco años sufría DCI y en 2018 apenas se logró reducir a un 21,7%, a pesar de varios programas e iniciativas propuestas como política pública.

La reducción de solo 7,2 puntos porcentuales en 14 años reflejaba fallas en la implementación de estrategias y ubicaba al país entre los más afectados de América Latina. Esta situación se evidencia más entre menores de dos años, cuya prevalencia de DCI pasó de 21,3% en 2004 a 23,6% en 2018.

Resalta que un punto de inflexión ha sido la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (ENECSDI), implementada a partir de diciembre de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo 1211.

Esta estrategia propuso una articulación multisectorial que con base en servicios coordinados pudiera reducir la DCI entre menores de 2 años y dio resultados positivos. Para 2023, la prevalencia de DCI bajó a 19,3% en menores de dos años y a 17,5% en menores de cinco.

Los escollos a vencer

Pero la incidencia de la DCI sigue siendo muy alta entre grupos vulnerables. Existen brechas importantes que se deben cerrar con urgencia. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil ((Endi R2 2023-2024)) muestran cuatro brechas que se deben salvar:

Entre la población indígena, la prevalencia de DCI en niñas y niños menores de 2 años alcanza un alarmante 32,3%, una cifra considerablemente superior al promedio nacional (19,3%) y a la de la población mestiza (18,5%).

En las zonas rurales, la DCI en menores de 2 años se sitúa en 22,1%, en comparación con el 17,6% en áreas urbanas. El acceso limitado a servicios básicos en estas zonas agudiza el problema.

Los hogares con menores ingresos (Quintil 1) presentan una prevalencia de DCI del 21,8% en menores de 2 años, mientras que en los hogares de mayores ingresos (Quintil 5) este porcentaje es del 13,9%.

La pobreza sigue siendo un factor determinante.

Las acciones urgentes

Comunicación para el cambio de comportamiento: en las conclusiones, el documento reseña que se necesita una estrategia de comunicación efectiva y sostenida que promueva prácticas de cuidado y parentalidad positivas.

Una preocupación especial es que los datos muestran una disminución en la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses (de 62,1% en 2018 a 53,1% en 2024). También las cifras de violencia psicológica infantil son todavía altas.

Por esta razón subraya la urgencia de redoblar esfuerzos en una estrategia de educomunicación intersectorial efectiva para revertir esta tendencia y fomentar prácticas vitales para el desarrollo infantil.

Gobernanza local robusta: asimismo señala que es crucial fortalecer los espacios de gobernanza local, como las mesas cantonales y parroquiales intersectoriales.

Provincias como Chimborazo, Santa Elena y Tungurahua, que presentan altos índices de DCI, requieren una atención particular para asegurar que estas instancias funcionen de manera óptima, coordinando acciones y respondiendo a las necesidades específicas de sus comunidades.

La mejora de la coordinación local entre los servicios de salud y los de protección social es un desafío persistente que se debe abordar para garantizar mensajes consistentes y servicios continuos.

Servicio con pertinencia cultural: en el documento se señala que las prestaciones deben ser culturalmente adecuadas y responder a los contextos y lenguas locales.

La brecha en la DCI entre la población indígena y el resto de la población evidencia la necesidad imperante de adaptar las intervenciones para que sean verdaderamente inclusivas y efectivas para todos.

Agua segura y saneamiento adecuado para todos: esta variable se considera un determinante fundamental de la salud infantil. Los datos de la ENDI R2 indican que, a nivel nacional, solo el 16,4% de los hogares con niños menores de 5 años usa suministros seguros de agua para beber, y un 23,9% de estos hogares carece de un adecuado sistema de eliminación de excretas.

Concluye que es vital fortalecer el trabajo coordinado con los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda.

Cobertura y calidad de los servicios: si bien se ha avanzado en aumentar la cobertura de servicios integrales para prevenir la DCI entre gestantes y menores de dos años, no se debe olvidar la dimensión de la calidad, señala el Informe.

Es necesario ir más allá de la cantidad y asegurar que los servicios ofrecidos sean efectivos y respondan a los más altos estándares. Actualmente, se enfrenta el reto de no contar con un mecanismo consolidado de valoración de la calidad que retroalimente el diseño de la política pública.

Presupuesto por Resultados (PpR) efectivo: Si bien han existido avances importantes en la implementación del PpR en Ecuador, su operativización efectiva aún no es una realidad que facilite la planificación de los servicios, así como un seguimiento efectivo a la ejecución presupuestaria.

Recomienda que el despliegue del PpR debe ir de la mano de la construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (ENECSDI).

Operatividad optimizada del Bono 1000 Días: Reconoce que el Bono ha demostrado ser una herramienta de política crítica para la ENECSDI, incentivando la corresponsabilidad familiar a través de la asistencia de controles prenatales y de niño sano, así como la inscripción temprana al nacimiento y el uso de las consejerías del programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

No obstante, un grupo significativo de beneficiarios no conoce el funcionamiento del programa; fortalecer la comunicación con ellos potenciaría los efectos del Bono 1000 días a través de los incentivos del programa, se anota.

Reglamentación y operativización legal: la publicación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición y la Ley Orgánica de la Primera Infancia son un paso fundamental para la institucionalización de la lucha contra la DCI y el desarrollo infantil integral como una política de Estado. Ahora es importante reglamentar su operatividad y otorgar el marco institucional necesario para su efectivo despliegue.

Alianzas estratégicas para la evidencia: se deben fortalecer los vínculos con la academia, la cooperación internacional y otros sectores para generar investigación y evidencia científica sólida sobre los avances y, fundamentalmente, sobre cómo se pueden mejorar constantemente las políticas y programas.