¿Ecuador está preparado para desarrollar la energía nuclear?

El Gobierno negocia con Rusia, Francia y Estados Unidos la construcción de una planta. El riesgo sísmico de Ecuador preocupa.

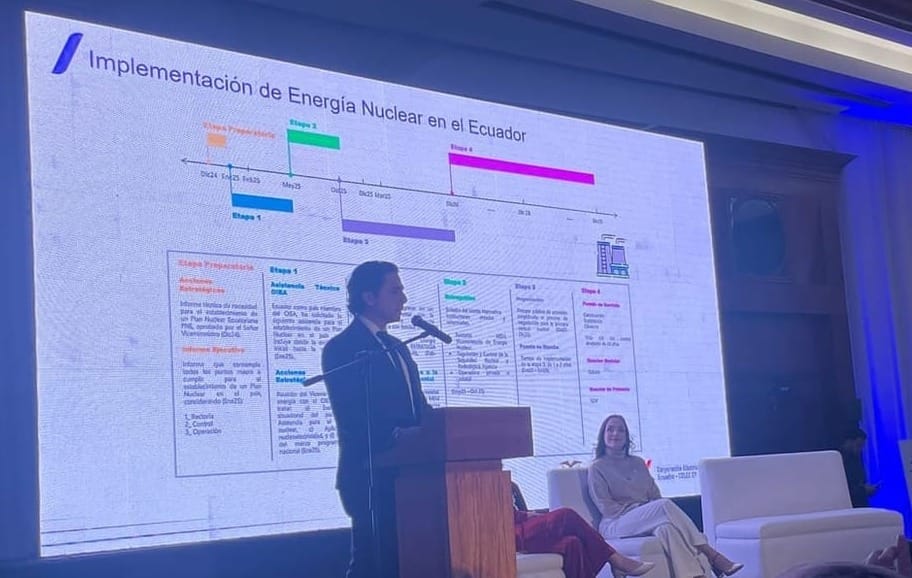

El Gobierno presentó, el 20 de febrero de 2025, los lineamientos generales de la Hoja de Ruta para la implementación de la energía nuclear en Ecuador.

El objetivo es desarrollar esa agenda en los próximos cinco años y llegar al 2030, con la incorporación de esta nueva fuente de energía.

La energía nuclear se encuentra entre las fuentes alternativas más limpias y renovables del mundo.

El viceministro de Energía, Fabián Calero, indicó que Ecuador negocia con Rusia, Francia y Estados Unidos, la construcción de una planta nuclear.

“Creemos que en unos seis años podremos instalar un reactor modular con una capacidad de unos 300 MW, y luego queremos ampliar la capacidad a un gigavatio (…)”, indicó Calero, según un reporte de la agencia de noticias Sputnik, publicado el 11 de abril de 2025.

Además, las autoridades ecuatorianas mantienen los acercamientos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés). El más reciente fue el 10 de marzo de 2025, en la sede del organismo, en Viena.

Frente a ello: ¿Ecuador está preparado para incorporar a la energía nuclear en su matriz energética y avanzar en la construcción de una planta?

Estudios sísmicos, una prioridad

La construcción de una planta nuclear demanda tiempo, planificación y recursos. En ese sentido, las directrices del IAEA determinan las condiciones que se deben considerar para localizar una planta y obviamente construirla.

En la Guía de Riesgos Sísmicos en las Evaluaciones de Emplazamientos de Instalaciones Nucleares, publicada en 2022, se establecen esos lineamientos, en donde los análisis sísmicos son una prioridad.

En la Guía constan los conocimientos y prácticas desarrolladas por los Estados Miembros de la Agencia, en relación con los riesgos sísmicos, especialmente las enseñanzas del último accidente de Fukushima Daiichi (Japón,2011). Antes fue Chernóbil (norte de lo que hoy es Ucrania, 1986).

También aborda los eventos asociados con terremotos, como los tsunamis.

Las plantas nucleares requieren una infraestruvtura muy robusta en términos de seguridad, tanto para prevenir accidentes como para proteger el medio ambiente.

Para el caso de Ecuador, esos primeros estudios deben estar direccionados bajo la normativa de la IAEA -apunta el geólogo PhD Kervin Chunga-, lo que inicia con un estudio de Riesgo Sísmico en el territorio, considerando cuatro aspectos:

- Las fuentes sísmicas con terremotos históricos y su próxima recurrencia de terremoto destructivo, a una distancia de 100 km, desde el sitio de la planta nuclear y el epicentro.

- Análisis de peligro sismico probabilistico, para instalaciones de plantas nucleares y de respuesta de sitio.

- Condiciones geológicas de suelos y rocas donde se construiría la infraestructura de obra civil.

- Parámetros geofísicos y geotécnicos del subsuelo, para seleccionar el tipo de cimentación de la infraestructura.

La realidad del país

Tres docentes del Grupo de Investigación Geoespacial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE consultados por Youtopía, consideran que el análisis sísmico es clave para evaluar los emplazamientos de instalaciones nucleares.

Si bien la Guía de IAEA establece los lineamientos principales -mencionan los investigadores-, para el caso del Ecuador también se debe tener en cuenta las particularidades geográficas que constan en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), donde se pretenda construir una planta.

Una referencia de lo que se ha hecho en otros países y puede servir para el caso ecuatoriano es Colombia, por su cercanía y condiciones geográficas.

El Ing. Bernardo Beate, consultor en Exploración de Recursos Minerales y Energéticos, hace unos apuntes sobre las condiciones que se debieran tener en cuenta para avanzar hacia la energía nuclear en el país.

En primer lugar, "tomar la decisión política", porque la tecnología es conocida, probada, segura y eficiente. Además, dice, preparar al equipo técnico; permitir una modalidad 'llave en mano', para instalar plantas de 150MW y 1GW; el operador debería ser una compañía privada, bajo el control del OIEA y el Estado ecuatoriano; y ante todo combatir el eterno problema de la corrupción.

Evaluación multicriterio

El Grupo de Invesitigación sostiene que es indispensable ampliar el análisis, para desarrollar infraestructura nuclear. A eso es lo que los especialistas denominan una Evaluación multicriterio.

Es decir, se incluyen otros factores que al final se ponderarán para decidir la mejor opción sobre la ubicación de 'instalaciones deseables y no deseables'.

Entre ellos, analizar la cercanía de volcanes, amenaza de flujos de lava, caídas de ceniza y flujos piroclásticos, avalanchas y lahares.

También se debe tener en cuenta las fallas geológicas, focos de incendios forestales, riesgos de inundaciones o de tsunamis.

"El principal sistema de fallas activo del Ecuador es el Pallatanga-Chingual, que comienza en el Golfo de Guayaquil, en la isla Puná; pasa por Pallatanga, continúa por el Callejón Interandino y termina en la falla de Chingual, al norte del volcán Cayambe". Instituto Geofísico EPN

Los aspectos relacionados con conservación también son relevantes en la evaluación multicriterio. En el caso de Ecuador, al ser país megadiverso, la protección de la biodiversidad y la conservación ambiental son fundamentales.

Allí se deben tener en cuenta las áreas protegidas (parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas marinas, reservas biológicas).

En cuanto a la incidencia territorial se considera la cercanía con la población, su condición socioeconómica; así como la conectividad vial y lineas de transmisión.

Algo fundamental, señala el Grupo de Investigación, es el recurso hídrico. El agua es indispensable tanto para la operación como para los planes de seguridad. Y a eso añade una estricta gestión de manejo de desechos radioactivos.

¿Hay un sitio ideal en Ecuador?

Con base en las consideraciones sísmicas, geológicas, así como de caracter económico, social y ambiental, una decisión vital es saber en dónde se construirá la planta nuclear. El Gobierno aún no ha dado a conocer esa zona geográfica.

Al respecto se han hecho investigaciones. Por ejemplo, dos estudios realizados en la ESPE y publicados en 2015 y 2018 respectivamente, sugieren áreas para la ubicación de un Centro de Investigación de Energía Nuclear y de una planta nuclear, en el territorio continental.

En las dos investigaciones académicas se aplicaron metodologías específicas y se establecieron criterios puntuales, para la validación de sus hipótesis.

En el primer caso, una de las conclusiones señala que un sitio para localizar un Centro de Investigación sería el cantón Putumayo (provincia de Sucumbíos).

El segundo estudio sugiere que un sitio donde se podría instalar una planta sería en los cantones El Carmen, Flavio Alfaro, Chone o Pichincha, en Manabí. El Grupo de Investigación lo descarta, por la elevada sismicidad en la provincia.

Kervin Chunga, investigador con decenas de publicaciones relacionadas con sismicidad en Ecuador, sobre todo en el Litoral, considera que Manabí y Esmeraldas son los sitios con mayor recurrencia de terremotos.

Es decir, cada 20 años se han originado terremotos de magnitudes de 7 grados; y cada 70 años, de 7.8 grados. En 100 años, Esmeraldas ha reportado terremotos en el orden de 8 a 8.5 grados. O el de Pedernales, de 7.8 grados, en abril del 2016.

“El sitio más idóneo sería la parte sur de la provincia de Santa Elena, donde la zona de subducción (ndlr. área donde una placa tectónica se desliza debajo de otra) como principal fuente de terremotos, estaría más alejada del sitio propuesto de planta nuclear, y la recurrencia de terremotos son de mayor tiempo”, menciona Chunga.

"El primer sismo que se tiene referencia en Ecuador ocurrió en abril de 1541, fue superior a 8 grados y su epicentro se ubicó en la provincia de Napo. Este evento dio inicio al Catálogo Sísmico del Ecuador". Instituto Geofísico EPN

Aunque no hay un estudio específico, en el Grupo de Investigación también se menciona la parte baja de la cordillera de Chongón y Colonche (Guayas, Santa Elena y Manabí), en donde predomina la presencia de un bosque seco.

Bernardo Beate considera que se pueden identificar zonas en la Costa, a partir de estudios cuantitativos detallados de factores geodinámicos de cada sitio: volcánico-sísmicos / tsunamis, movimientos en masa, inundaciones, entre otros.

Reactores en el mundo

El reporte de la Industria Nuclear Mundial 2024 refleja que, hasta el 1 de julio de ese año, estaban en proceso de construcción 59 reactores en 13 países.

Hasta mediados del año pasado, China tenía 27 unidades en construcción. A continuación se ubicaban India con 7 y Rusia con seis reactores (ver gráfico).

Una de las observaciones del informe se refiere al tiempo de construcción. Si bien se establece un promedio de cinco o seis años, los plazos no se cumplen.

"Para los 59 reactores en construcción, ha transcurrido un promedio de 5,9 años desde el inicio de la construcción (ligeramente inferior al promedio de 6 años de mediados de 2023) y muchos aún están lejos de su finalización", dice el reporte.

La presencia de la energía nuclear en América Latina y el Caribe es muy poco significativa, apunta el secretario ejecutivo de Olade, Andrés Rebolledo.

"Tan solo Argentina, Brasil y México poseen centrales nucleares para generación eléctrica, con una capacidad que sumada apenas alcanza el 1,1% de la capacidad instalada de la región y una producción que bordea el 2% de energía generada".

¿Ecuador está preparado?

Las fuentes consultadas por Youtopía dan cuenta que ir hacia el desarrollo de la energía nuclear es un proceso largo y costoso. Además, involucra factores técnicos, económicos, legales, sociales, ambientales y hasta políticos.

Ecuador, al ser signatario de acuerdos y tratados internacionales relacionados con la energía nuclear, entre ellos el Tratado de No Proliferación Nuclear, al igual que compromisos asumidos como Estado Miembro de IAEA, le obligan al cumplimiento de estrictas regulaciones.

La meta del llegar al 2030 con un reactor modular de 300 MW es complejo, cuando habitualmente un proceso de estos lleva al menos una década.

Además, los valores de mercado señalan que el precio de cada MW de un Reactor Modular Pequeño (SMR, Small Modular Reactor) varía de USD 4 millones a 7 millones. El costo total bordería los USD 2.000 millones.

De allí que, por ahora, los docentes del Grupo de Investigación Geoespacial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sugieren seguir apostando a las energías renovables, como la solar, eólica o geotérmica. Y avanzar en proyectos como la hidroeléctrica Santiago, que aportaría 2.400 MW.

"Aunque el país tiene una matriz energética principalmente hidroeléctrica, la energía nuclear podría ser considerada como una opción futura".