Ecuador y su plan conservador: 7% menos de emisiones en 10 años

El país presentó las II Contribuciones Determinadas Nacionales. Emite 0,16% de gases de efecto invernadero, pero recibe graves impactos climáticos.

Álvaro Samaniego

Aún hoy, las víctimas de los últimos aluviones, inundaciones o apagones no están seguras de ser las damnificadas del calentamiento general de la Tierra.

Que los fenómenos naturales sean más intensos y más largos es una realidad que comienza a sentirse en la cotidianidad y para la cual la ciudadanía se ha preparado poco.

Algunas autoridades locales lo saben, pero tienen poca disposición de ánimo, escasos recursos y casi ninguna herramienta para enfrentarlo.

Todavía no se interioriza que un factor determinante es la emisión de gases que provocan el efecto invernadero (GEI). El planeta se está calentando más que antes de la época preindustrial (mediados del siglo XIX).

Por eso, quizás, es poco familiar la noticia de que Ecuador ya presentó su compromiso climático ante la Organización de Naciones Unidas.

El país ha manifestado que se hará responsable de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, en un plan que le tomará diez años, a partir de enero de 2026.

En términos técnicos se llama Contribución Determinada Nacional. Como se trata de la segunda vez que se presenta, la versión resumida del nombre es II NDC, por las siglas en inglés.

En París sonaron las alarmas

En 2015, los países del mundo, alertados por los científicos, firmaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Tomaron conciencia que había que limitar la emisión de GEI.

Además, aceptaron el criterio de los estudiosos de que no se puede permitir que la temperatura promedio suba más allá de 2°C, en relación a la era preindustrial.

No hacer nada significaba que el mundo iba, indefectiblemente, camino a la eliminación de la biodiversidad, entre la que se cuenta la humanidad.

Al firmar el Acuerdo, los países se obligaron a entregar un documento con un compromiso oficial de cuánto van a disminuir la emisión de GEI.

Pero, para organizar el pandemonio, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático estableció unos parámetros que debían ser homologados mundialmente.

Ahora, si bien cada país es soberano en decidir cuánto está dispuesto a comprometerse, determinar la cifra mágica es un proceso complejo.

Cuánto se puede versus cuánto se debe. Tener una posición conservadora o ambiciosa. Hasta qué punto está dispuesto el país a esforzarse por ser un actor de la solución a la crisis climática.

El compromiso de Ecuador

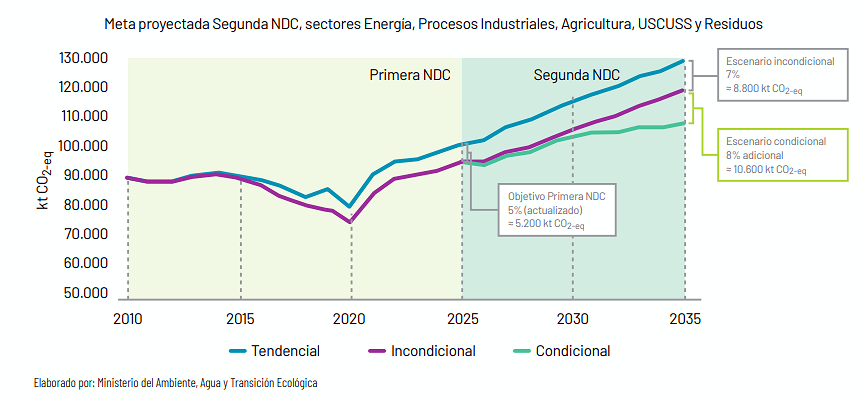

La meta nacional tiene la cifra mágica: 7%. Es decir, en la II NDC, Ecuador se compromete a disminuir en ese porcentaje las emisiones de GEI, desde enero de 2026 hasta diciembre de 2035.

Este porcentaje de reducción es incondicional, es decir, el Estado lo hará sin duda y con recursos propios. Se proyecta una reducción adicional del 8%, condicionada a que se pueda obtener los recursos.

Para alcanzar la meta del 15% se requiere un presupuesto de USD 6.500 millones. El Estado destinará USD 1.755 millones y hará las gestiones para obtener USD 4.745 millones adicionales hasta 2035.

Los cuatro frentes de trabajo

1. Mitigación: iniciativas y acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y permitan un desarrollo económico sostenible.

2. Adaptación: reducción del riesgo climático actual y futuro de los sistemas sociales, económicos y ambientales vulnerables.

3. Pérdidas y daños: los impactos adversos del cambio climático que no pueden ser evitados ni mediante la mitigación ni mediante la adaptación.

4. Métodos de implementación: los recursos, mecanismos y herramientas financieras para la ejecución durante una década.

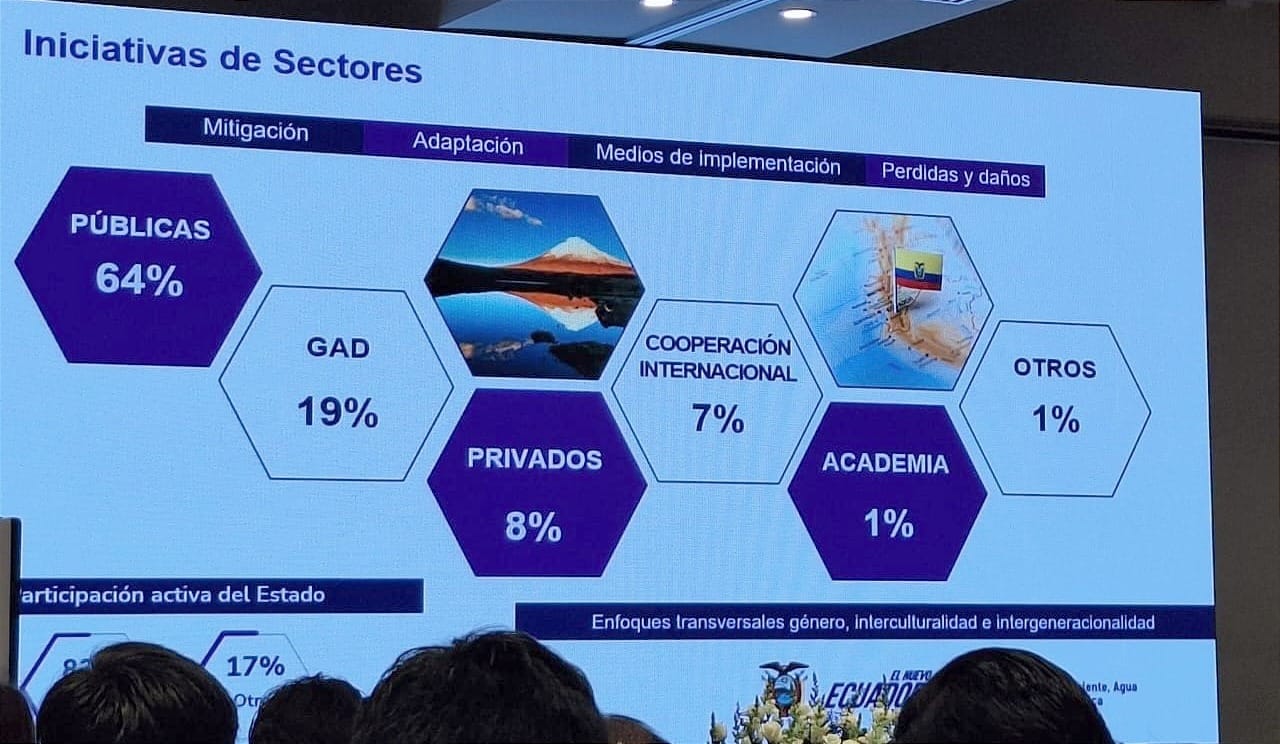

Este compromiso se basa en la ejecución de 81 proyectos por parte de varios actores:

“El Municipio de Quito es ahora la entidad a nivel nacional que lidera los proyectos postulados, tanto en términos de mitigación como de adaptación”, afirmó Carlos Gonzaga, director Metropolitano de Cambio Climático del Municipio de Quito.

La acción más importante está en torno al transporte: el Metro de Quito y el Sistema Trolebús Eléctrico aportan a la meta de reducir en un 30% las emisiones hasta 2030.

Sin embargo, se observa "la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales respecto al clima, en el marco de sus competencias”.

Son palabras de Cristina García, oficial Senior de Programa de Gestión Paisajes y Clima, de WWF, quien participó en la construcción de la II NDC.

Lo que se quiere corregir

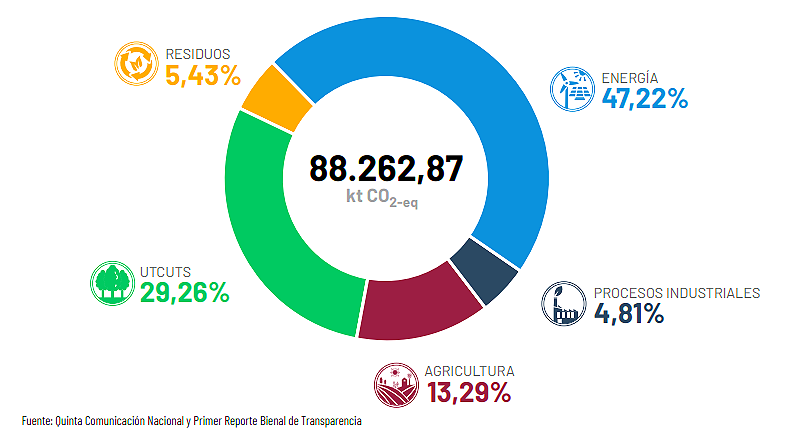

Ecuador es un país con bajo impacto en la contaminación mundial. Aporta el 0,16% de la emisión global de GEI. Este porcentaje equivale a 88.262,87 kilotoneladas de CO2 o de otros gases, en medidas equivalentes.

Pero los GEI producirán seis impactos para el país, según se detalla en el documento:

- Se prevé que entre 2020 y 2050 el comportamiento de las precipitaciones y temperaturas será relativamente similar al del presente, excepto por cambios en la frecuencia de ocurrencia de los escenarios.

- Se podrían presentar años con temperaturas mayores hasta por 2°C, que provocarían cambios en las personas, organismos vivos y recursos naturales.

- Cambios en las lluvias de hasta 9mm de precipitación por día, en ciertas zonas del país. Generaría mayor cantidad de inundaciones y deslizamientos.

- Las zonas propensas a sequías pueden experimentar una reducción del 4,5mm de lluvias diarias, con respecto al promedio.

- Las temperaturas máximas y mínimas serían más extremas hacia el sur y sudeste del Ecuador continental.

- El Fenómeno de El Niño durará unos días menos pero con magnitudes extremas.

Luego, la autoridad gubernamental ha determinado cuáles son las actividades humanas que más influyen en este diagnóstico.

En cada sector hay actividades que sobresalen por la mayor generación de GEI. Por ejemplo, en energía son altamente contaminantes la producción de petróleo y los combustibles fósiles.

En UCTUS destaca la deforestación y, en agricultura, la ganadería. En industrias, la cementera es muy contaminante, y las descargas de aguas servidas en el sector de residuos.

Mitigar, la primera línea de defensa

Lo anterior es lo que hay que detener. La manera de hacerlo: en materia de energías, expandir la matriz energética hacia fuentes renovables convencionales y no convencionales.

Además, desplegar acciones de eficiencia energética que prioricen tecnologías limpias. El Metro de Quito es un ejemplo y el tranvía de Cuenca también.

Se apunta a garantizar la accesibilidad y disponibilidad de energías no contaminantes. El Gobierno confía, así mismo, en un cambio de cultura del consumo por parte de los ciudadanos.

Se agrega una transición transición energética justa, que considere las particularidades locales. Finalmente, una mejora de las condiciones de la población hacia un desarrollo bajo en emisiones.

Las industrias tienen que enfocarse en promover la reducción del consumo, en la recuperación y disposición final de los gases que emiten neveras y aires acondicionados (HFC), los equipos eléctricos y electrónicos (PFC y SF6).

En cuanto a la agricultura, el compromiso del Ecuador es desarrollar e implementar sistemas pecuarios sostenibles y bajos en emisiones de gases.

En el área forestal hay mucho que hacer, porque es supremamente sensible. Los bosques son una línea de defensa fundamental para evitar los GEI.

Incrementar las áreas de conservación y restauración de especies endémicas y nativas, aumentar y fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es una parte.

La otra consiste en fortalecer las áreas de manejo forestal sustentable, tanto como las plantaciones comerciales. En suma, mejorar el control forestal.

De hecho, no se cumplirá la meta del 7% si no se incentiva la conservación, restauración y manejo sostenible, dirigido a propietarios individuales y colectivos, cuya actividad se realiza en zonas de alto riesgo de deforestación.

Finalmente, se otorga gran importancia a promover la captura activa de metano en rellenos sanitarios, que es una responsabilidad de los gobiernos locales.

Se llama a la población a practicar la separación en la fuente de la basura y convoca al aprovechamiento de residuos orgánicos, mediante un enfoque de economía circular.

Y, finalmente, se menciona que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero se logrará mediante el tratamiento y reutilización de aguas residuales.

La clave es la implementación

Todo lo dicho anteriormente tiene un carácter general. La manera en cómo este compromiso se convierta en acciones concretas, con resultados medibles, se refiere al componente de medios de implementación.

Los científicos han concluido que si no se pone empeño en todo lo anterior, habrá más deslaves, más inundaciones, más sequías, más fenómenos naturales que se salgan de los límites.

Los estudios también advierten que las consecuencias las sufrirán sobre todo los grupos vulnerables, tanto con pérdidas personales como con la incapacidad de sus gobiernos locales de prestarles auxilio.

“La NDC no es algo que la gente interiorice como algo que vaya a cambiar su vida. Tiene un lenguaje demasiado complejo”, asevera Karina Barrera, del Centro de Pensamiento del Futuro.

Barrera fue Subsecretaria de Cambio Climático y participó activamente en la elaboración de la II NDC. Además cree que “cuando hablas de esto estás hablando de una élite del conocimiento”.

La adaptación y el difícil tema de daños y pérdidas seguirá en la segunda y última entrega sobre las II NDC.