Balsa ecuatoriana, símbolo de transición energética negativa

Es un recurso prácticamente insustituible para las palas eólicas. Pero si se abastece de tala ilegal, la industria proyecta una huella negativa.

Por Álvaro Samaniego

La energía eólica es, para buena parte del mundo, el símbolo de la transición hacia un futuro más limpio. La imagen de turbinas blancas recortándose contra el cielo funciona como ícono de modernidad, ingeniería y compromiso ambiental.

Pero detrás de esas palas gigantes, de fibra, resina y materiales ultralivianos, hay un elemento que pasa inadvertido y que conecta a la industria global con la selva ecuatoriana: la madera de balsa.

Esa historia se convierte en un caso emblemático de cómo algunas cadenas “verdes” pueden generar impactos sociales y ambientales que contradicen su promesa.

En las últimas décadas, Ecuador ha llegado a ser el principal exportador mundial y ha concentrado cerca del 90% del suministro global.

"Según el Banco Central del Ecuador, en 2008 se exportaban 4.787 toneladas métricas de balsa o boya. Esta cifra alcanzó 57.943 toneladas métricas (TM) en 2019. Es decir, un aumento del 1.110% en 14 años", hizo notar en su momento EcoCiencia.

La explosión de la demanda internacional desde ese año, especialmente desde China, provocó un fenómeno que superó la capacidad productiva del país y abrió la puerta a una presión sin precedentes sobre los bosques naturales.

Entre 2019 y agosto de 2024, el país exportó 163.681 TM de balsa solamente a China, según datos del Banco Central del Ecuador citados por la publicación Mongabay.

Una estimación señala que, pese a que los volúmenes ya no son los de 2019, el principal mercado sigue siendo China, con una concentración del 78%, principalmente para fabricación de palas eólicas, al igual que el resto de países:

El boom se reflejó también en el valor comercial: en 2020, el país registró un récord histórico de más de USD 570 millones en exportaciones de balsa, impulsado casi exclusivamente por la carrera de China por expandir su capacidad eólica.

Las bondades y los riesgos

La madera de la balsa o boya es apreciada por su relación excepcional entre resistencia y ligereza, lo que la convierte en un recurso prácticamente insustituible para el núcleo de las palas eólicas modernas.

Este árbol, de la familia Malvaceae con nombre científico Ochroma pyramidale, puede llegar a medir 25 metros y tener un diámetro de 65 centímetros, se puede cultivar rápidamente. Dependiendo del uso que se le dé, varía entre 3 y 6 años.

Se cultiva en la Costa -principalmente en Los Ríos, seguida de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí y Esmeraldas, donde se extrae tanto de plantaciones como de áreas silvestres.

En la región Amazónica, Morona Santiago se convirtió en una región de producción de balsa muy rentable, según un reporte de 2022 en el cual participaron WWF y Fundación Pachamama.

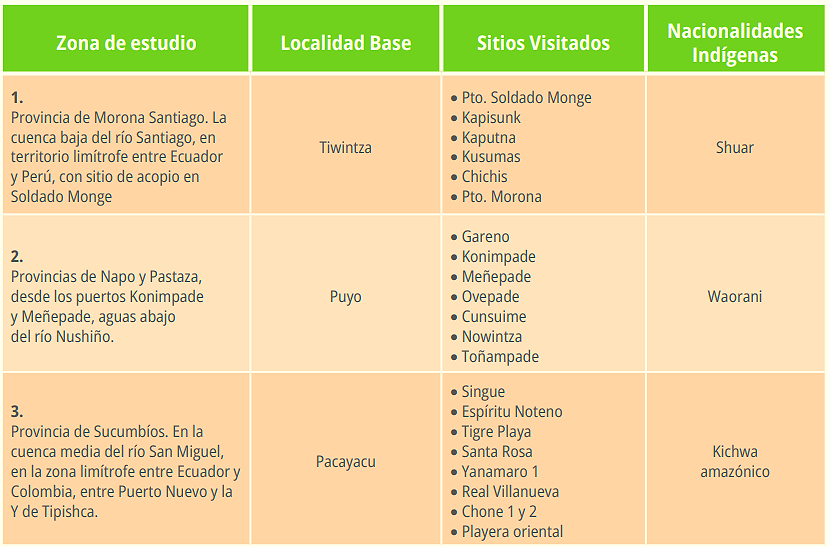

En Pastaza, señala, se ha implementado un proyecto de siembra a gran escala en varias parroquias. En Napo y Sucumbíos también se identifican áreas de cultivo. En el siguiente cuadro del reporte se detallan las zonas y las nacionalidades.

Detrás de las cifras de exportaciones y de ingresos se esconde una pregunta fundamental: ¿de dónde salió la balsa? La respuesta no solo es incómoda, sino decisiva para entender el impacto negativo de una acción de transición energética.

La mayor parte no provino de plantaciones industriales sino de bosques naturales amazónicos. Investigaciones de la Environmental Investigation Agency (EIA) confirman que durante el pico de demanda, apenas entre el 10% y el 25% de la balsa exportada pudo haber salido de plantaciones formales.

El resto, es decir, entre el 75% y el 90%, provino de extracción en bosques primarios y secundarios, muchos de ellos ubicados en territorios indígenas y áreas de alto valor ecológico.

La lección aprendida

Taladores ingresaron a zonas remotas, comunidades reportaron ingresos no autorizados a sus territorios y comenzaron a circular declaraciones de transporte que describían la madera de bosque natural como si fuera “de plantación”.

La diferencia no es menor: la legislación ecuatoriana permite el aprovechamiento forestal bajo determinados planes de manejo, pero la trazabilidad efectiva se debilitó ante una demanda internacional que pagaba casi cualquier precio.

Las cifras de volumen ayudan a dimensionar la magnitud del impacto. Una TM de balsa equivale aproximadamente a 6,25 metros cúbicos, debido a su baja densidad. Las 163.681 toneladas enviadas a China entre 2019 y 2024 representan cerca de 1’023.000 metros cúbicos de madera.

Si se considera que un bosque amazónico puede contener entre 20 y 30 metros cúbicos de balsa por hectárea aprovechable, el boom eólico implicó la extracción equivalente a entre 34.000 y 51.000 hectáreas de bosque.

Dicho de otra forma: el área deforestada equivale a algo más de la mitad de la isla Santa Cruz en Galápagos.

La contradicción es evidente e incómoda. Las turbinas eólicas existen para reducir emisiones y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Pero al abastecerse de tala ilegal, la industria eólica proyectó su huella negativa, similar a la minería, el petróleo y la expansión agrícola.

A esto se suma la dimensión social. Durante el boom, comunidades indígenas denunciaron tala ilegal dentro de sus tierras, pagos irregulares, conflictos internos por el ingreso de intermediarios y la extracción de un recurso que antes tenía solo valor local.

La madera salió, pero la riqueza no se distribuyó equitativamente en la Amazonía. Los precios altos beneficiaron a exportadores, intermediarios y operadores logísticos. La Amazonía sigue siendo la región con mayor pobreza en el Ecuador.

En 2022 los precios cayeron, la fiebre balsera disminuyó y el mercado global se estabilizó. Queda una lección crucial para el Ecuador y para la narrativa internacional de la transición energética.

La demanda mundial de materiales “verdes” puede reproducir los mismos patrones extractivos que se intenta superar, si no existe una vigilancia estricta sobre el origen, trazabilidad y legalidad de las materias primas.

Si Ecuador aspira a que la balsa forme parte de una economía verdaderamente verde se debe cumplir la premisa de que el abastecimiento deje de depender del bosque natural y se traslade hacia un modelo de manejo responsable, verificable y basado en plantaciones.

Mientras tanto, cuando el viento mueve esas palas gigantes, también sopla sobre Ecuador, recordando que no hay energía limpia sin cadenas limpias, y que el futuro sostenible empieza, inevitablemente, en el origen.